FLAC データベース>>>Top

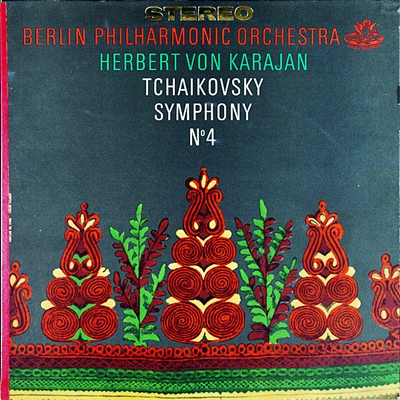

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

カラヤン指揮 ベルリンフィル 1960年2月29日~3月1日録音をダウンロード

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36「第1楽章」

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36「第2楽章」

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36「第3楽章」

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36「第4楽章」

絶望と希望の間で揺れ動く切なさ

今さら言うまでもないことですが、チャイコフスキーの交響曲は基本的には私小説です。それ故に、彼の人生における最大のターニングポイントとも言うべき時期に作曲されたこの作品は大きな意味を持っています。

まず一つ目のターニングポイントは、フォン・メック夫人との出会いです。

もう一つは、アントニーナ・イヴァノヴナ・ミリュコーヴァなる女性との不幸きわまる結婚です。

両方ともあまりにも有名なエピソードですから詳しくはふれませんが、この二つの出来事はチャイコフスキーの人生における大きな転換点だったことは注意しておいていいでしょう。

そして、その様なごたごたの中で作曲されたのがこの第4番の交響曲です。(この時期に作曲されたもう一つの大作が「エフゲニー・オネーギン」です)

チャイコフスキーの特徴を一言で言えば、絶望と希望の間で揺れ動く切なさとでも言えましょうか。

この傾向は晩年になるにつれて色濃くなりますが、そのような特徴がはっきりとあらわれてくるのが、このターニングポイントの時期です。初期の作品がどちらかと言えば古典的な形式感を追求する方向が強かったのに対して、この転換点の時期を前後してスラブ的な憂愁が前面にでてくるようになります。そしてその変化が、印象の薄かった初期作品の限界をうち破って、チャイコフスキーらしい独自の世界を生み出していくことにつながります。

チャイコフスキーはいわゆる「五人組」に対して「西欧派」と呼ばれることがあって、両者は対立関係にあったように言われます。しかし、この転換点以降の作品を聞いてみれば、両者は驚くほど共通する点を持っていることに気づかされます。

例えば、第1楽章を特徴づける「運命の動機」は、明らかに合理主義だけでは解決できない、ロシアならではなの響きです。それ故に、これを「宿命の動機」と呼ぶ人もいます。西欧の「運命」は、ロシアでは「宿命」となるのです。

第2楽章のいびつな舞曲、いらだちと焦燥に満ちた第3楽章、そして終末楽章における馬鹿騒ぎ!!

これを同時期のブラームスの交響曲と比べてみれば、チャイコフスキーのたっている地点はブラームスよりは「五人組」の方に近いことは誰でも納得するでしょう。

それから、これはあまりふれられませんが、チャイコフスキーの作品にはロシアの社会状況も色濃く反映しているのではとユング君は思っています。

1861年の農奴解放令によって西欧化が進むかに思えたロシアは、その後一転して反動化していきます。解放された農奴が都市に流入して労働者へと変わっていく中で、社会主義運動が高まっていったのが反動化の引き金となったようです。

80年代はその様なロシア的不条理が前面に躍り出て、一部の進歩的知識人の幻想を木っ端微塵にうち砕いた時代です。

ユング君がチャイコフスキーの作品から一貫して感じ取る「切なさ」は、その様なロシアと言う民族と国家の有り様を反映しているのではないでしょうか。

軟派な軟派なりの男気

演奏に関して言えば取り立ててあれこれ述べる必要はあまり感じません。いってみれば過渡期の演奏であり、どこか中途半端な感じが否めません。50年代のフィルハーモニア管との演奏に見られるような正統派の堂々たる構築感は一歩後退しています。しかしながら、後年の「カラヤン美学」と呼ばれる事になる、横への流れを重視した音楽作りはそれほど徹底はされていません。おそらく、カラヤンにとっては試行錯誤の時期の録音だったのではないかと思われます。

この録音で興味をひかれるのは、カラヤンの演奏ではなくてEMIによる録音のクオリティです。

よく知られているように、1954年にRCAがステレオ録音を開始したときに、EMIはその新しい技術に対して「懐疑的」でした。ですから、多くのレーベルが録音をモノラルからステレオへと移行させる中でも、EMIだけは頑なにモノラルに固執し続けました。ただし、その判断が大きな謬りであったことはすぐに気づかされることになるのですが、その時にはライバルのレーベルからは一歩も二歩も出遅れてしまっていました。

しかし、この60年に録音されたチャイコフスキーを聴くと、そう言う出遅れをようやくにして埋めることができたんだなぁ・・・と、他人事ながらもホットさせられます。

この録音では、左右の広がりに気をとられてセンターが薄くなると言う「ステレオ録音の愚」は完全に卒業しています。さらに、左右の広がりだけでなく、前後の位置関係もきっちりと捉えられていて、3次元空間にオケがきれいに鳴り響いています。

また、弱音部のとらえ方も秀逸で、フォルテの迫力以上に魅力的です。

また、楽器のセパレーションも素晴らしくて、おそらく実演では絶対に聞こえないだろう細部まできれいに捉えられています。デジタル録音の時代になると、EMIの録音は音がほぐれずに、真ん中でモゴモゴした感じになるのですから不思議な話です。技術というのは一直線に前へと進むものではないようです。

そして、聞き進んでいくうちに気がついたのは、「なるほど、こういう録音の可能性を確かめたかったのはカラヤン自身だったんだな」と気づかされることになります。

確かに、演奏に関しても新しいスタイルを模索しようとする実験的なものでしたが、「ステレオ」という新しい技術において、どのように演奏すればその技術の長所がよりよく発揮されるかと言う試みこそが一番の実験だったようなのです。

そう言えば、もともとが美しいモデルであっても、自分自身がさらに美しく見えるために、彼女たちは様々な見せ方を工夫すると言います。それは顔の筋肉の微妙な動かせ方でったり、ポーズをとるときのちょっとした工夫や仕草であったりするそうです。

おそらく、カラヤンという人は、クラシック音楽の指揮者という中で、そう言う「努力」の重要性を初めて認識した人でした。

ですから、ここでのカラヤンは、新しい技術のもとで、いろいろなポーズをとったりにっこり笑ったりして、いかにすれば自分が美しく見えるかを試行錯誤しています。

カラヤンはチャイコフスキーの交響曲を取り上げるときは、4,5,6番をまとめて録音するのが一般的ですが、この60年の録音では何故か4番だけが単独で取り上げられています。いささか不思議ですが、おそらくはステレオ録音で一番栄えると思われる作品を取り上げての「実験的試み」だったからでしょう。

問題は、そう言うカラヤンの努力を「媚び」を売っているとしか思えない「コアなクラシックファン」が多くいたことです。しかし、カラヤンが偉かったのは、そう言うコアな部分からどれほどパッシングされても己のポリシーを曲げなかったことです。

確かに、私自身もカラヤン美学に貫かれた後年の録音は決して好みではありません。しかし、権威筋からどれほど批判されても節を曲げなかった彼の後半生を眺めてみれば、それはそれで骨のある男だったと言うことは認め得ざるを得ません。

男気は決して硬派だけの所有物ではなく、軟派な軟派なりの男気があると言うことです。